SPIの非言語分野は、文章や言語ではなく、数や図形を扱う問題が出題されます。

この分野では、数的処理能力や論理的思考力を測ることを目的としています。

SPIで高得点を取るためには、非言語分野の特徴や解き方を理解し、試験本番までにしっかりと対策を進めることが重要です。

どのような問題が出題されるのか、またその対策方法を知っておくことが内定への大きなカギとなります。

目次

SPIの非言語試験の特徴

SPIの非言語試験には、数学的な問題や制限時間内に多くの問題を解く必要があるなど、言語分野とは異なる独特の難しさがあります。

ここでは、非言語試験の特徴について詳しく解説します。

数学的な問題が出題される

非言語分野では、一般的な数学の問題が多く出題されます。

四則演算、図表の読み取り、推論問題などを通じて、数的処理能力や論理的思考力が問われます。

試験範囲は中学校で学ぶ数学程度の内容で、難易度は比較的低いです。

そのため、数学が苦手な方でも基礎から復習すれば十分に対応できます。

ただし、公式や解法を理解していないと解けない問題も多いため、対策は欠かせません。

問題集を活用しながら、実践的な演習を重ねることが重要です。

制限時間内に多くの問題を解く必要がある

非言語試験のもう一つの特徴は、制限時間内に解かなければならない問題数が多いことです。

通常、30分前後の制限時間で約30問を解く必要があります。

このため、スピードと正確さを両立させる訓練が不可欠です。

また、テストセンターやペーパーテストでは、同じ設定で複数の問題を解く「組み問題」も出題されます。

設定を理解するのに時間がかかる場合があり、結果的に1問あたりの解答時間が短くなる可能性があります。

そのため、時間配分を意識した練習を日頃から行うことが大切です。

試験本番では、間違いを恐れず、制限時間内にできるだけ多くの問題を解答することを目標にしましょう。

特に苦手な分野がある場合は、優先順位を決めて効率的に取り組むことで、スコアアップが期待できます。

SPIの非言語試験の問題形式と解き方

SPIの非言語試験では、推論、集合、場合の数など多岐にわたる問題が出題されます。

各問題形式の特徴を理解し、効率的な解き方を身につけることが、高得点の鍵です。

ここでは、主な問題形式と解き方のポイントを解説します。

推論

推論問題は、与えられた情報から正確な順番や内訳を導き出す問題です。

文章が長く、計算力と読解力の両方が求められるため、試験準備において重点的に対策すべき分野です。

解き方のポイント

- 情報を一つずつ整理し、矛盾がないか確認しながら進める。

- 図や表を活用して視覚的に問題を解く。

- 頻出パターンの問題を繰り返し練習し、慣れておく。

集合

集合問題は、データから数や割合を求める問題です。

関係性を整理するために、ベン図やカルノー図を用いると効果的です。

解き方のポイント

- ベン図を使い、情報を視覚的に整理する。

- 複雑な条件の問題は、カルノー図を活用して論理的に解答する。

- 問題文の条件を正確に把握し、不要な情報に惑わされないようにする。

場合の数

場合の数は、条件下での組み合わせや並び方を求める問題です。

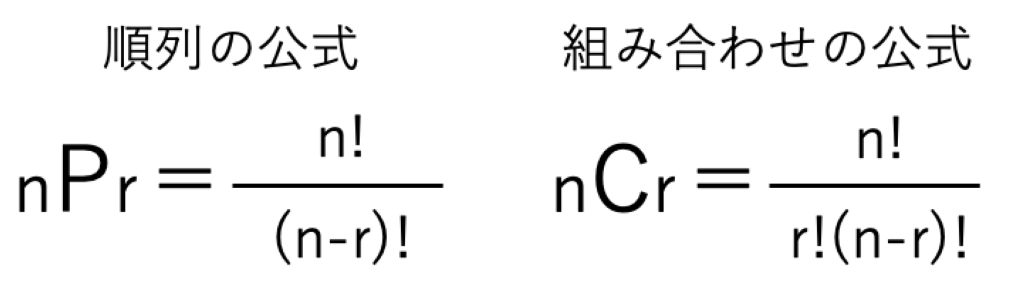

「順列」と「組み合わせ」に分かれ、それぞれに公式があります。

公式を使うことで簡単に解くことができます。

解き方のポイント

- 問題文の条件を正確に読み取り、順列と組み合わせを使い分ける。

- 順列の公式や、組み合わせの公式を覚えておく。

- 簡単な問題から練習を重ね、公式の使い方に慣れる。

確率

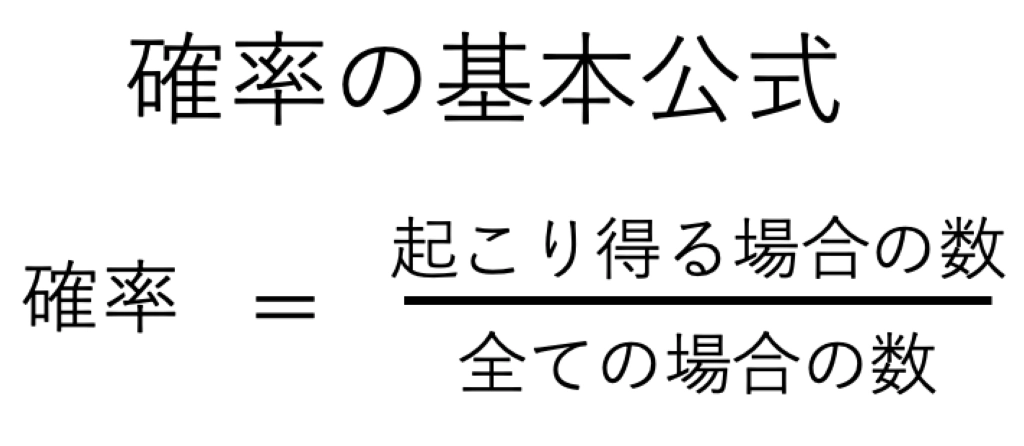

確率問題は、ある出来事が起こる可能性を計算するものです。

くじ引きやトランプなどの身近な例が多く出題されます。

解き方のポイント

- 確率の基本公式を活用する。

- 問題文から必要な情報を的確に抽出する。

- シミュレーションや図解を用い、条件を具体的に整理する。

割合

割合問題は、全体のうちの一部が何%に相当するかを求める問題です。

基本的な四則演算で解けるため、正確さが求められます。

また、文章問題で出題されることが多いため、文章を正確に読み解く必要があります。

解き方のポイント

- 問題文を正確に読み、数値を整理する。

- 必要に応じて図や表を作り、情報を視覚化する。

- 比例式や簡単な方程式を用いて計算を行う。

SPIの非言語試験の例題

SPIの非言語試験で出題される問題形式について、例題を通して出題傾向や解き方のイメージをつかみましょう。

ここでは、「推論」「確率」「割合」の例題を紹介します。

推論

例題:A、B、C、D、Eの5人は、おもちゃ売り場で並んで待っています。

以下の条件に基づき、正しい並び順を選びなさい。

- Aよりも後ろにCが、Cの真後ろにBが並んでいる。

- Dの前後どちらかにEが並んでいる。

- Dは先頭ではない。

- Eは少なくとも3番目以降にいる。

- a. D-E-A-C-B

- b. E-D-A-C-B

- c. D-A-E-C-B

- d. A-D-E-C-B

正解:d. A-D-E-C-B

【解説】

条件を一つずつ確認します。

- 条件1より、A-C-Bの順で並ぶため、全て当てはまる

- 条件2, 3より、Dの前後にEが並んでおらず、Dが先頭となっているcは不適切となる

- 条件4より、 Eが先頭ではないため、bも不適切

- 条件4より、Eが3番目以降にいるdが適切と判断できる

正しい順番は A-D-E-C-B です。

順番に条件をあてはめていくことで、正しい並び順を導き出すことができました。

確率

例題:箱の中に、赤玉が4個、白玉が6個入っています。

この中から無作為に玉を3個取り出したとき、赤玉が2個、白玉が1個である確率はいくらでしょうか。

a. 3/10

b. 3/8

c. 1/2

d. 7/30

正解:a. 3/10

【解説】

- 玉を3個取り出す全組み合わせ数は10C3※(= 10! / (3! * 7!) =120通り)。

- 赤玉2個(4C2= (4! / (2! * 2!)=6通り)と白玉1個(6C1=(6! /(1! * 5!)=6通り)の組み合わせは6×6=36通り。

- 確率は36通り ÷ 120通り = 3/10。

公式を使った計算に慣れておくと、効率的に解けるようになります。

※10C3 = 10個から3個取り出す組み合わせ

割合

例題:あるクラスの生徒数は男子30人、女子20人です。

このクラスにおける男子の割合は全体の何%でしょうか?

a. 40%

b. 50%

c. 60%

d. 70%

正解:c. 60%

【解説】

- クラス全体の人数は30 + 20 = 50人。

- 男子の割合は(30 ÷ 50)× 100 = 60%。

公式「部分 ÷ 全体 × 100」を覚えておけば、簡単に解けます。

SPIの非言語試験の対策方法

SPI非言語試験で高得点をめざすには、効率的な準備が欠かせません。

ここでは、出題傾向の把握から本番での時間管理まで、対策のポイントを解説します。

出題傾向を把握する

SPIの非言語試験は、限られた時間内で多くの問題を解く必要があります。

そのため、頻出の問題形式を理解しておくことが重要です。

対策ポイント

- 過去問や予想問題集を活用し、どのような問題が出るかを確認する。

- 「推論」「場合の数」「確率」など、繰り返し出題される形式を重点的に対策する。

問題の解法パターンを身につけることで、本番での解答スピードが向上します。

繰り返し解くことで苦手分野を把握する

問題演習を繰り返すことで、自分の苦手分野が明確になります。

特に解き方がわからなかった問題は、丁寧に復習しましょう。

対策ポイント

- 間違えた問題を記録し、復習用ノートを作成する。

- 同じ形式の問題を繰り返し解くことで、スピードと正確さを向上させる。

苦手分野を重点的に克服することで、得点力がアップします。

必要な公式を暗記する

非言語試験では、公式を知らないと解けない問題もあります。

特に「確率」や「場合の数」の問題では公式の使用が必須です。

対策ポイント

- 頻出の公式を一覧表にまとめ、効率的に暗記する。

- 公式の暗記だけでなく、実際に問題を解いて使い方を確認する。

例えば、順列・組み合わせの公式(nPr、nCr)は必ず覚えておきましょう。

時間配分を意識する

SPIでは、時間切れを防ぐために効率良く問題を解くことが求められます。

対策ポイント

- 練習時はタイマーを使い、本番を想定して時間を計る。

- 10秒以上考えてわからない問題は飛ばし、後回しにする。

「解ける問題を確実に解く」という意識で臨むことが大切です。

模擬試験を受ける

模擬試験は、本番と同じ環境で試験を経験できるため、実践力を高めるのに効果的です。

緊張感を味わうことで、本番に向けての心構えもできるでしょう。

対策ポイント

- 模擬試験を受けて、時間配分や緊張感に慣れる。

- 結果を分析し、間違えた問題を復習することで弱点を克服する。

本番直前の予行練習として、模擬試験を最大限活用しましょう。

SPIの非言語分野は対策が必須

SPIの非言語分野は、言語分野とは異なる独特の難しさがあります。

数学をベースとした問題が多く出題され、短時間で正確に解くスピードが求められる点が特徴です。

非言語分野では、推論、場合の数、確率といったさまざまな形式の問題が出題されます。

そのため、それぞれの形式に適した解法を習得することが必要不可欠です。

対策のポイント

- 出題傾向を把握する

頻出の問題形式を理解し、優先して対策する分野を明確にしましょう。 - 苦手分野を克服する

演習を重ねて、自分が苦手な問題に重点的に取り組むことが重要です。 - 公式を暗記する

確率や場合の数など、公式を活用する問題の解き方をマスターすることで、効率良く得点できます。

また、模擬試験を活用することで、本番さながらの環境で練習できます。

模擬試験を繰り返し受けることで、時間配分の感覚や実践力を高め、本番への自信をつけることができるでしょう。

対策を怠ると厳しい分野ですが、基礎から着実に取り組めば確実に力を伸ばすことができます。

本番までにしっかりと準備を整えることで、高得点をめざし、内定に一歩近づくことができるはずです。

とは?

とは?