男性の育休取得が注目されるなか、育休中の給与がどうなるのか気になる人も多いでしょう。

育休中は基本的に会社からの給与が支払われませんが、代わりに給付金が支給される制度があります。

この記事では、男性が育休を取得した際の給与と、給付金制度について詳しく解説します。

育休を検討中の男性は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

男性の育休(育児休業)中給与は出る?

男性の育休(育児休業)中の給与支払いは、企業によって異なります。

多くの企業では、育休中の給与は支払われません。

育休や産休は、法律によって労働者に取得権利が認められていますが、給与の支払い有無については規定がなく、企業の判断に任されているためです。

また、育児休業と育児休暇は異なるものです。

育児休業は、「育児・介護休業法」で規定されている公的な制度で誰でも取得可能ですが、育児休暇は会社が独自に定めている制度であるため、会社に育児休暇の規定がなければ利用することができません。

育休(育児休業)中の男性に給与の代わりに支給される給付金

育休中に企業から給与が支払われない代わりに、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

この給付金制度は、男性の育休取得をあと押しするために設けられたものです。

以下では、育児休業給付金制度の概要と支給額について詳しく見ていきましょう。

育児休業給付金制度の概要

育児休業給付金には、以下の2種類があります。

- 出生時育児休業給付金

- 育児休業給付金

いずれも雇用保険から支給されるもので、一定の要件を満たせば受け取ることができます。

それぞれの給付金の詳細は以下のとおりです。

出生時育児休業給付金

「出生時育児休業給付金」は、出生時育児休業期間に支給される給付金のことです。

給付金を受け取るためには、以下の要件を満たす必要があります。

- 子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの4週間以内で産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること

- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月以上あること

- 休業期間中の就業日数が、最大10日以下または就業時間数が80時間以下であること

- (有期雇用労働者の場合)子の出生日から8週間を経過する日の翌日~6ヵ月までに、労働契約期間が満了することが明らかでないこと

育児休業給付金

「育児休業給付金」は、原則1歳未満の子どもを養育するための、育児休業期間中に支給される給付金です。

給付金を受け取るためには、以下の要件を満たす必要があります。

- 1歳未満の子どもの養育のために、育児休業を取得した被保険者であること

- 育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月以上あること

- 1支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業時間数が80時間以下であること

- (有期雇用労働者の場合)養育する子が1歳6ヵ月を経過する日までの間に、労働契約期間が満了することが明らかでないこと

育児休業給付金の支給額

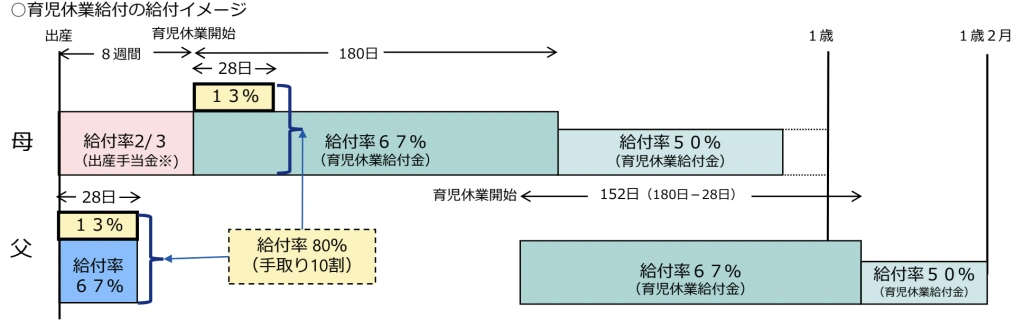

育児休業給付金の支給額は、以下の計算式で求められます。

支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%(180日経過後は50%)

※出生時育児休業給付金の場合は上限が28日

<支給額例>

※所定労働日数20日、休業期間を30日として計算

| 休業開始時の賃金日額 | 支給額 |

| 15,000円(月収30万円) | 約30万円 |

| 22,500円(月収45万円) | 約45万円 |

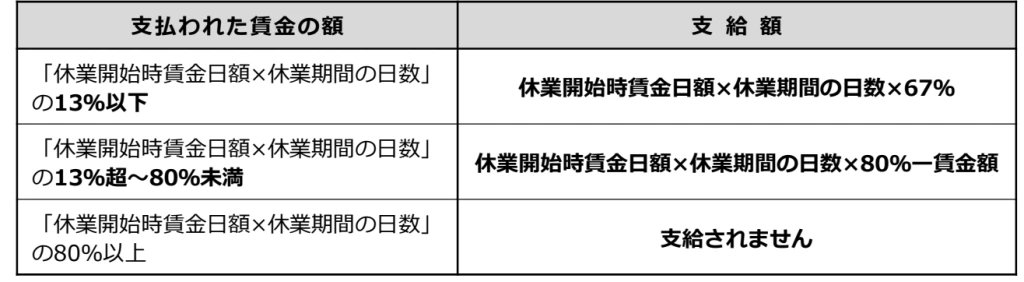

なお、育児休業中に会社から賃金が支払われた場合は、その分が差し引かれて支給されます。

育児休業給付金の引き上げ

令和7年4月1日から出生後休業支援給付が創設され、最大28日間休業開始前賃金の13%が支給されることが決定しました。

これにより、育児休業中に受給できる給付金が、手取りで休業前月給の10割相当(給付率80%)まで引き上げられます。

手取りで10割相当の給付金を受け取るためには、子どもが生まれたあと一定期間以内に、母親・父親の両方が14日以上の育児休業を取得する必要があります。

男性の育休取得促進に向けた大きな一歩といえるでしょう。

出典:令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について(厚生労働省)

育休(育児休業)中の男性が受けられる給付金以外の支援

育休中の男性は、給付金以外にもさまざまな支援制度を利用することができます。

ここでは、保険料支払いの免除と年金額計算の特例について解説します。

これらの支援制度を上手に活用することで、育休中の経済的な不安を和らげることができるでしょう。

保険料支払いの免除

育児休業期間中は、健康保険・厚生年金保険の保険料支払いが免除されます。

育児休業を取得している労働者分だけでなく、会社負担分も免除の対象です。

保険料の免除期間は、育児休業等を開始した月から終了した日の翌日が含まれる月の前月までです。

労働者側で必要な手続きはなく、会社側が「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出します。

年金額計算の特例

3歳未満の子どもを養育する人を対象として、年金額計算の際に特例が受けられます。

養育期間中の給与が養育を始める前の給与と比較して低下した場合、将来受け取る予定の年金額を計算する際に、養育前の給与を標準報酬月額とみなすことができるのです。

これにより、育休取得による将来の年金受給額への影響を、最小限に抑えることができます。

育休中の男性は給与の代わりに給付金制度を受給できる

育児休業中の男性は、給与が支払われない代わりに育児休業給付金を受け取ることができます。

育児休業給付制度には出生時育児休業給付金と育児休業給付金の2種類があり、それぞれ一定の要件を満たせば支給されます。

令和7年4月からは出生後休業支援給付が創設され、給付金が休業前の手取りの10割相当まで引き上げられる予定です。

また、給付金以外にも、保険料支払いの免除や年金額計算の特例など、育休中の労働者を支援する制度が用意されています。

男性の皆さんは、これらの制度を上手に活用して、安心して育児に専念してください。

とは?

とは?